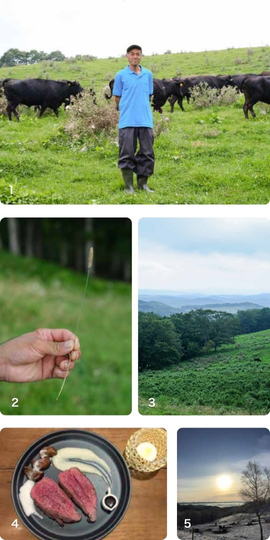

雲海が見える丘の上で、四季を通して

よく歩き、よく食べ、健康に育つ雲海和牛

兼古農場/兼古照夫さん

足寄町上利別地区の、起伏に富んだ山あいの土地。条件が揃った日には雲海が広がるこの土地に、兼古照夫さんの祖父が入植したのは戦後間もない頃のことでした。入植当初は林業を主としながら、土地が開拓され更地になっていくのと共に牛を飼い始め、本格的に畜産業に取り組むようになったのは2代目の頃。現在は照夫さんが3代目として農場を受け継ぎ、繁殖農家として放牧というスタイルで牛たちを育てています。

大地とともに歩む、三代目のまなざし

そのメリットについて、照夫さんはこんな風に話します。

「一番は、健康に育つことです。起伏のある土地の中で放牧しているので、とにかく運動量が多いんですね。筋肉も付きますし、骨盤もしっかりします。身体が健康だからこそ出産のときのトラブルも少なく、私たちが介助に入ることはほとんどありません。自然な状態での出産ができているように思います」。

牧場で生まれる子牛は、一年で50頭ほど。兼古農場で10ヵ月ほど育て、市場へ出荷します。競りに出された子牛は各地の肥育農家に引き取られ、肉牛として育てられる仕組みです。

家族代々繁殖農家として働いてきた兼古さんですが、3年ほど前から自身でも和牛の生産を始めました。 一般的に和牛は、牛舎の中で飼料を与えて育てられることが多いそう。一方、牧草のみを食べて育つグラスフェッドの肉は全国的に見てもかなり珍しく、照夫さん自身も「牧草のみで育った牛の肉はどんな味がするのだろう」と興味を持ったのがきっかけでした。

出産前後などは体調管理のため飼料を与えていましたが、選抜した15歳前後の肉牛については、完全に牧草のみでの飼育に切り替えました。最初の年は2頭、翌年以降は年間3~4頭ほどのペースで雲海和牛として育て、と畜場や地元の加工業者の協力を得て足寄雲海牛恵讃(通称・雲海和牛)としての出荷を実現しました。現在は足寄の道の駅や町内の飲食店に卸しています。

気になる味については、「香りが高く、味がしっかりしている」と好評。卸先の飲食店の人たちからは、「店で肉を焼いていると、店の中に良い香りが広がるほど」と言われているそうです。「草だけを食べているというのはもちろん、年齢も影響しているかもしれません。牛は3歳を過ぎた頃から和牛らしい香りが出てくるという話を聞いたことがありますが、うちで出しているのは15歳前後の経産牛です。年が若い=おいしい肉ということではないんだなと思います」。

効率やコストの面からも、長期飼育された牛肉はなかなか国内の市場には出回りません。グラスフェッドという点に加え、長期熟成という点で考えても、照夫さんが育てる雲海和牛はとても貴重だといえます。

そんな畜産を実現させながらも、照夫さんに驕るような素振りは一切ありません。飾らない笑顔の向こうには、牛たちがゆったりと草を食む、どこまでも十勝らしい光景が広がっていました。

兼古農場

兼古農場-

足寄郡足寄町上利別351番地

TEL:090-1380-4357

https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000231449

1 牧場主の兼古照夫さん。

1 牧場主の兼古照夫さん。

2 牛たちが食べるのはチモシーやオーチャードグラスなどの青草。冬の間は乾草を食べて過ごす。

3 放牧地は標高400~500mで、面積は全体で19haほど。晴れた日には雌阿寒岳が見渡せる。

4 現在、雲海和牛を食べられるのは町内の飲食店のみ。「いつか余裕ができたら直売もしてみたい」と、兼古さん。写真は、ダイニングバーRoccaの「ヒレ肉のグリル」。

5 冬の間も牧草地で過ごす牛たち。